[04]02(10)プロ体型のバリエーション

というわけで1970年代以降、プロ体型はフォーメションの中で、ひとつのスタンダードになったんだね。すると、そこからさらにたくさんのバリエーションが生まれるようになって、プロ体型自体も進化していく。

というわけで1970年代以降、プロ体型はフォーメションの中で、ひとつのスタンダードになったんだね。すると、そこからさらにたくさんのバリエーションが生まれるようになって、プロ体型自体も進化していく。

つまり、僕らはいきなり複雑に進化しちゃった後の、難しいところからアメフトを見はじめないといけないってわけなんだ。だから、最初は分かりにくい。いまじゃほとんど見ない古いフォーメーションの話からはじめたのは、シンプルだったところから変化を見ていったほうが理解しやすいかなって思ったからなんだ。

おう! おら、もう完璧だぜぃ!

おう! おら、もう完璧だぜぃ!

ここまではOKだね。

ここまではOKだね。

じゃ、プロ体型のバリエーションを見てみようね。

あれ、まだあるの…?

あれ、まだあるの…?

フォーメーションは日々進化してるからね、いくらでもあるよ。

フォーメーションは日々進化してるからね、いくらでもあるよ。

そーゆーの困ります…

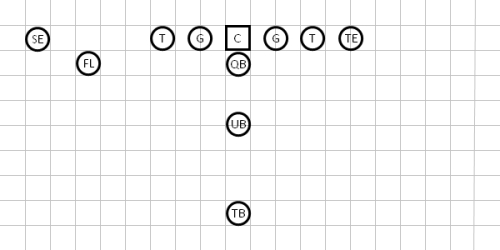

ツイン

プロ体型ではワイドレシーバーは両サイドに1人ずつ配置されていたね。それを動かして、FLをSEのいる方に移動させたのがツイン体型。RBは動いてないので、IとかTとかの特徴は変わらない。ツイン・Iフォーメーションとかって呼ばれる。

プロ体型ではワイドレシーバーは両サイドに1人ずつ配置されていたね。それを動かして、FLをSEのいる方に移動させたのがツイン体型。RBは動いてないので、IとかTとかの特徴は変わらない。ツイン・Iフォーメーションとかって呼ばれる。

SEとインテリア・ラインの間の誰もいないところは溝(スロット)に見立てられるので、ツイン体型でのFLはスロット・バック(SB)とも言うんだ。

片方のサイドに2人のWRがいるから、そのコンビネーションでディフェンスを混乱させたり、ひとりのディフェンス・バックが守っているところにWRが2人で走っていって人数で上回ったりっていうことができる。

プロ体型が普及してパス・プレーの種類が増えると、ディフェンスもそれに対抗してゾーン・カバレッジっていう守り方をはじめたりしたんだ。マン・ツー・マン・カバレッジと違って、ディフェンスがフィールドを分割してパスを守るゾーン・カバレッジは、1人のディフェンスが分担しているゾーンに2人のレシーバーが入れれば有利になれるってわけだね。まあその辺はまた後で詳しくね。

もちろん2人のWRはただのおとりってこともある。

もちろん2人のWRはただのおとりってこともある。

アンバランスなフォーメーションは読み合いを生むんじゃ。

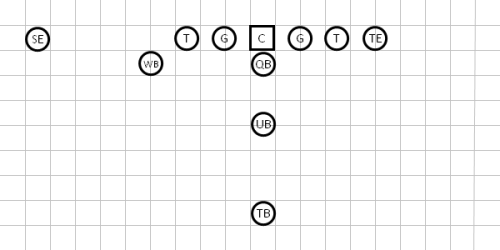

ウィング

ツイン体型がFLをSBに変化させたように、ウィング体型ではFLをウィング・バック(WB)にする。

ツイン体型がFLをSBに変化させたように、ウィング体型ではFLをウィング・バック(WB)にする。

ツインのときに移動したSBは、WRとしての役割が多かった。でも、この場合のWBは大体TEと同じ役割になる。だからウィング体型は両側にTEがいるのと同じだね。だから両サイドにパワー・ランができる。

もちろんそれをおとりにしたプレーもできる。

アンバランスなフォーメーションは?

アンバランスなフォーメーションは?

読み合いを生むんじゃ!

はい。良くできました。

はい。良くできました。

- 前のページ:

- [04]02(9)プロIとバリエーション

- 次のページ:

- [04]02(11)ウィッシュボーンとヴィア